以前から、社会的に、カスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」の問題がクローズアップされています。

お客様は神様的な発想のもと、従業員に対して土下座を強要するような事案が報道されることもあります。表に出てこないケースではいくらでもあるでしょう。共通する問題として、学校現場では保護者対応に苦労する教員も多くいます。

そのような中、2024年10月4日、東京都は「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(カスハラ防止条例)を制定し、2025年4月1日から施行することとしました。また、カスハラ防止条例の内容を具体化した「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」も2024年12月19日に策定されました。

こちらの条例の詳しい内容は「2025年4月施行!東京都カスハラ防止条例・指針のポイント」(BUSINESS LAWYERS)で弁護士による解説が確認できますので、ご確認ください。

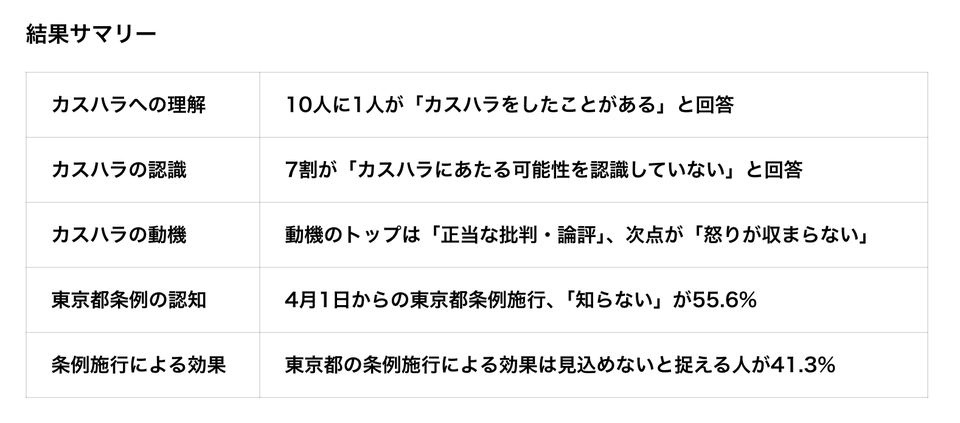

また、条例施行を前に、カスハラ経験の有無やカスハラに対する認識、条例の認知度などについて、2025年3月17日に弁護士ドットコムが実態調査結果をリリースしています。

カスハラに明確な法的定義はありませんが、代表的な具体例として次のようなものが当たるとして、実態調査されています。

『身体的な攻撃(暴行、傷害)』『精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)』『威圧的、差別的、性的な言動』『土下座の要求』『継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動』

詳しくはリンク先からご覧ください。ここでは結果を引用させていただきます。

こちらの実態調査の結果によると、実際のカスハラの加害者にはその認識がなく、むしろ正当な批判や論評であるという認識を持ちがちなことがわかります。

この結果を見て感じたことは別の場面の加害者にも共通するということです。何かと言いますと、SNSで誹謗中傷する人たちの意識に近いですね。

共通する問題として、自分なりの”正義”を行使する場面こそ、厄介なものです。

今後、事業者としては、カスハラから従業員を守っていく必要があるでしょう。まずは問題意識をもってカスハラ対策を一歩ずつでも進めていく必要があります。

顧客対応を現場の営業や接客担当に任せっぱなしになり、責任感のある従業員が顧客からのクレームを自分だけで解決しようとして対応を誤るケースは散見されます。

大切なのは、カスハラへの対応を現場に押し付けるのではなく、組織として毅然とした態度でカスハラに対応できるような体制を作り、従業員を守っていくことです。

そもそもカスハラの判断基準については、明確な基準はありませんが、厚労省が公表している対策マニュアルが参考になります。

ここでは、①顧客等の要求内容に妥当性はあるのか②要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当かとされています(「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」(厚生労働省))。

この基準を参考に企業として、お客様ではなく、カスハラとして対応する判断基準を明確にし、従業員と共有しましょう。一線を超えた人については、「お客様」として扱うのではなく、従業員保護を優先すべにでしょう。

実効的なカスハラ対策として、企業が取り組むべきことは以下の通りです。

① 明確な基本方針と周知

企業のトップがカスハラに対する毅然とした姿勢を示し、全従業員に周知することが極めて重要です。

従業員も自社の方針がわかればそれに沿って安心して対応できます。

②対応マニュアルの整備

具体的な状況に応じた対応手順わ報告ルートなどを明確に記載したマニュアルを作成しましょう。厚労省が公表している「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」も参考にしましょう。

マニュアルがあることで対応の仕方や上司との連携などが明確となり、従業員としても心理的な負担を軽減することもできるでしょう。

③従業員教育の実施と事例の蓄積

全従業員を対象としたカスハラ対策研修を実施しましょう。カスハラの判断基準を落とし込み、適切な対応方法を習得させます。ロールプレイングを通じて実践的なスキルを身につけることが効果的です。

その前提として、自社におけるカスハラ事例を蓄積しておくことも有用です。PDCAサイクルを活用して、対策の有効性を高めていきます。

④従業員の相談体制やメンタルヘルスケア

従業員が安心して相談できる窓口を設置し、適切に対処できる環境を整えましょう。

カスハラによる精神的ダメージへの対応とケアを行い、ストレスチェックの実施など、従業員の精神衛生にも配慮しましょう。

いきなり全てを完璧にすることは難しいですし、現実的ではありません。まずはトップからのメッセージや企業としての方針を明確にして、事例を集積しながら対応方法をとりまとめていき、従業員と共有していきましょう。その中で実践的なマニュアルができれば、改善しながら引き継いでいくことで、実効性のあるカスハラ対策をとることができます。

弁護士あるあるですが、対立しているものからの不当な要求に対しては毅然とした対応をとることが何より大切であり、半端な譲歩は誤学習をさせることに注意しましょう!